【2025年最新版】バックオフィスとは?課題、効率化の方法まで解説

企業が持続的に成長するためには、営業や開発などのフロントオフィス業務と同様に、それを支えるバックオフィス業務の整備と効率化も欠かせません。総務・経理・人事・労務などの業務は、直接的に売上を生むわけではありませんが、企業全体の土台を支える極めて重要な役割を担っています。

本記事では、「バックオフィスとは何か?」という基本的な概念から始まり、実際にどのような業務が含まれるのか、よくある課題とその背景、そして効率化に向けた具体的な取り組み方法について、わかりやすく解説していきます。

バックオフィスとは?

バックオフィスの定義と役割

バックオフィスとは、企業活動の中で、顧客や取引先と直接的に関わることの少ない部門を指します。主にフロントオフィス(営業・マーケティング・カスタマーサポートなど)を後方から支援し、企業の内部運営を担う役割があります。

総務・経理・財務・人事・労務・法務などが該当し、これらは売上に直接的には結びつかないものの、企業活動を下支えする重要な基盤です。バックオフィスが整っていなければ、フロントオフィスが本来の業務に集中できず、全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。

フロントオフィスとフロントオフィスとの違い

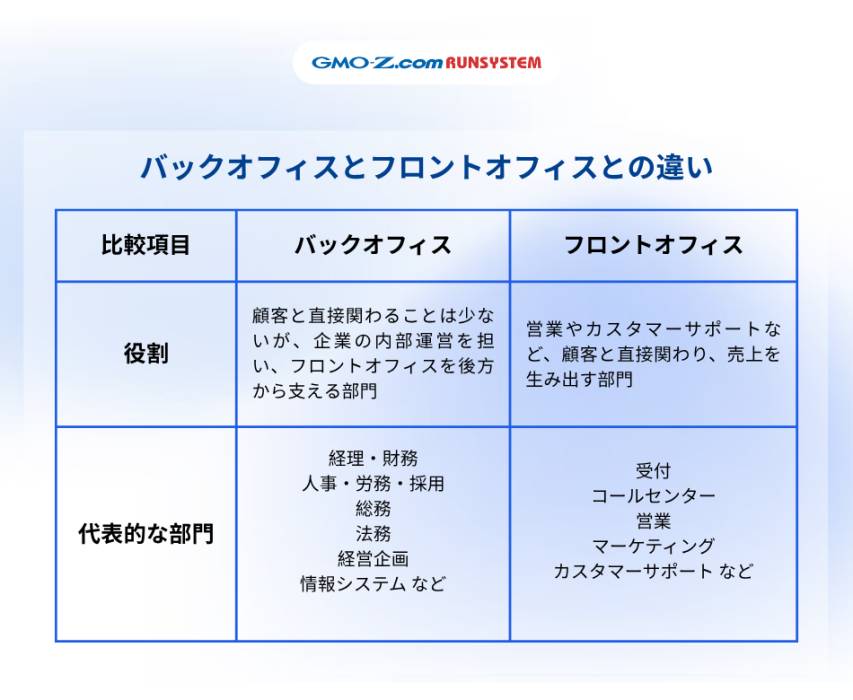

バックオフィスとよく比較されるのが「フロントオフィス」です。以下の表は両者の違いを整理したものです。

このように、フロントオフィスが売上を直接的に生み出す“攻め”の部門であるのに対し、バックオフィスはその活動を支える“守り”の部門と言えるでしょう。

一般事務・間接部門との違いもあわせて解説

バックオフィスと混同されがちな言葉に「一般事務」や「間接部門」がありますが、それぞれに明確な違いがあります。

- 一般事務は、主に書類作成やデータ入力、電話対応などの事務サポートを指し、専門性よりも汎用性が重視されます。バックオフィス業務の一部に含まれますが、範囲は限定的です。

- 一方、バックオフィス業務は経理・人事・法務など専門性の高い職種を含み、企業運営の中核を担う間接部門とも言われています。

つまり、一般事務はサポート寄りの業務であり、バックオフィスは業務の責任と役割がより重い部門と理解するのがよいでしょう。

バックオフィス業務の主な職種と具体例

バックオフィス業務は、企業の成長と持続的な運営を支えるために欠かせない分野です。専門的な知識やスキルが求められる業務も多く、スタートアップや中小企業にとっては「限られた人材でいかに業務を回すか」が大きな課題となっています。ここでは、代表的な職種と具体的な業務内容をご紹介します。

総務

総務は、会社全体の運営を陰から支える「縁の下の力持ち」とも言える存在です。

たとえば、備品の在庫管理や故障機器のメンテナンス依頼、社員の座席レイアウトの調整、オフィス移転の手配など、社内インフラの運営全般が含まれます。

特にスタートアップ企業では、総務担当が人事や経理などを兼務することも多く、業務の属人化や負荷の偏りが発生しやすい領域です。

経理・財務

経理・財務は、企業のお金の流れを正確に把握・管理する重要な職種です。日々の出入金管理から始まり、請求書の発行や受領、経費精算、月次決算、年次決算、税務申告まで、幅広い業務が求められます。

例えば、請求漏れや支払遅延が発生すると、取引先との信頼関係に悪影響を及ぼしかねません。また、月次決算が遅れると、経営判断にも遅れが出てしまいます。

スタートアップや中小企業にとっては、資金繰りやコスト管理が経営に直結する課題であり、経理・財務の体制が不十分なままでは事業成長の足かせとなる恐れがあります。

人事・労務

人事・労務部門は、「人材」という企業の最も重要な資源を扱う職種です。採用活動から勤怠管理、給与計算、社会保険の手続き、社員の研修・評価制度の運用まで、従業員に関するすべてのライフサイクルに関わります。

たとえば、応募者との連絡、面接設定、雇用契約書の作成、入退社手続き、毎月の勤怠データの集計と給与計算などが具体例です。

人事業務が不安定だと、優秀な人材の確保や定着が難しくなり、離職率の上昇やモチベーションの低下につながります。

法務

法務部門は、企業活動における法的リスクを未然に防ぎ、トラブルを回避する役割を担います。たとえば、契約書のリーガルチェックを怠ると、後々不利な条件での取引やトラブルに発展する可能性があります。

スタートアップや中小企業では、専任の法務担当者がいないケースも多く、契約関連業務を営業や経営者が兼任していることも。これによりリスクが見過ごされることがあり、企業の信頼性に関わる重大な問題に発展する恐れがあります。

スタートアップ/SMEにおけるバックオフィスの課題

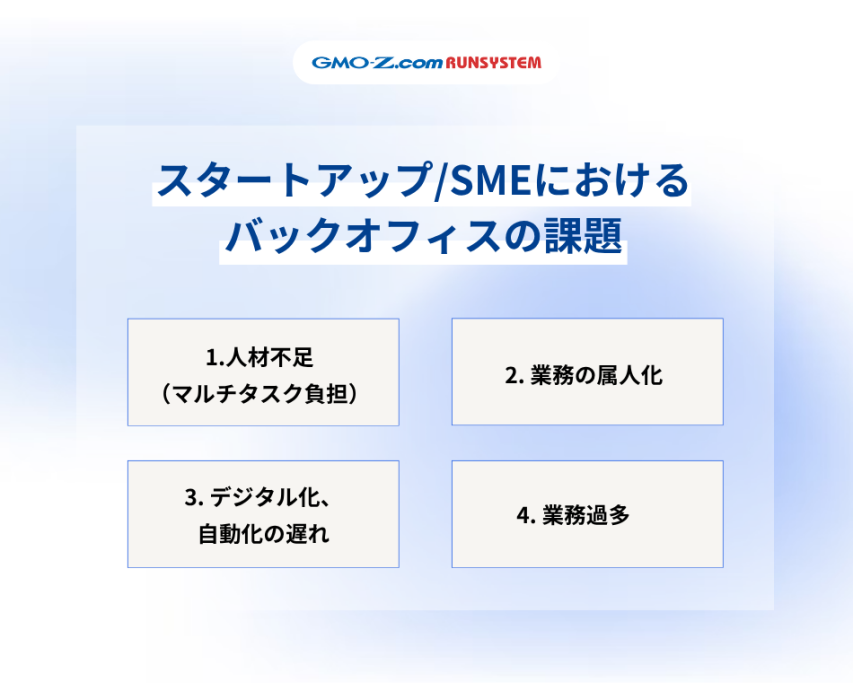

限られた人材・資金・時間の中で、総務・人事・経理・法務などの重要な業務を少人数でこなす必要があり、効率化やリスク管理の観点から対策が急務となっています。

ここでは、特に多くの企業が直面している4つの課題について解説します。

人材不足

バックオフィスは本来、専門知識を活かして安定的な業務運営を支える部門です。しかし、スタートアップやSMEでは「必要な人数を確保できない」「採用コストをかけられない」などの理由から、バックオフィスが後回しにされがちです。

この状況が続くと、本来の業務に集中できず、経営判断の遅れやヒューマンエラーの増加を招く要因となります。特に繁忙期やトラブル時には業務負荷が急激に増し、組織全体のパフォーマンス低下にもつながりかねません。

業務の属人化

スタートアップやSMEでは、「その人しかできない業務」が自然に増えてしまいがちです。たとえば、給与計算や決算処理、契約書のリーガルチェックなど、属人的になりやすい業務が多く存在します。

マニュアル整備がされていない、引き継ぎの時間がない、業務の全体像を把握している人が1人しかいない、といった状況はリスクが非常に高く、担当者が急に退職・異動した際には業務停止や大きな混乱を招く恐れがあります。

デジタル化・自動化の遅れ

多くのスタートアップ・中小企業では、「紙書類での管理」「Excelでの手入力」「印鑑文化」など、アナログな業務スタイルが依然として残っています。

特に人事・経理・労務関連業務では、書類作成やチェック作業が多く、システム化が遅れていると作業時間が大幅にかかってしまいます。また、リモートワークへの対応が難しくなるという問題もあります。

さらに、「何をどうデジタル化すれば良いか分からない」「ツールを導入しても使いこなせない」といったITリテラシー不足も障壁となっています。業務の非効率さは、生産性の低下・社員の不満・競争力の減退につながりかねません。

業務過多

バックオフィス部門は、フロント部門(営業、マーケティングなど)からの依頼や社内の問い合わせに対応する役割を持つため、想定外のタスクが日々発生します。

例えば、月末月初の請求処理や給与計算、取引先への対応、契約関連の確認、労務対応など、同時並行で進める必要がある業務が集中しがちです。

特に人員が少ないスタートアップ・SMEでは、ひとりの担当者にあらゆる業務が集中する傾向が強く、結果として「本来やるべき業務に手が回らない」状態が生まれやすくなります。この状態が慢性化すると、社員のモチベーション低下や離職リスクの増加にもつながります。

バックオフィス業務を効率化する4つの方法

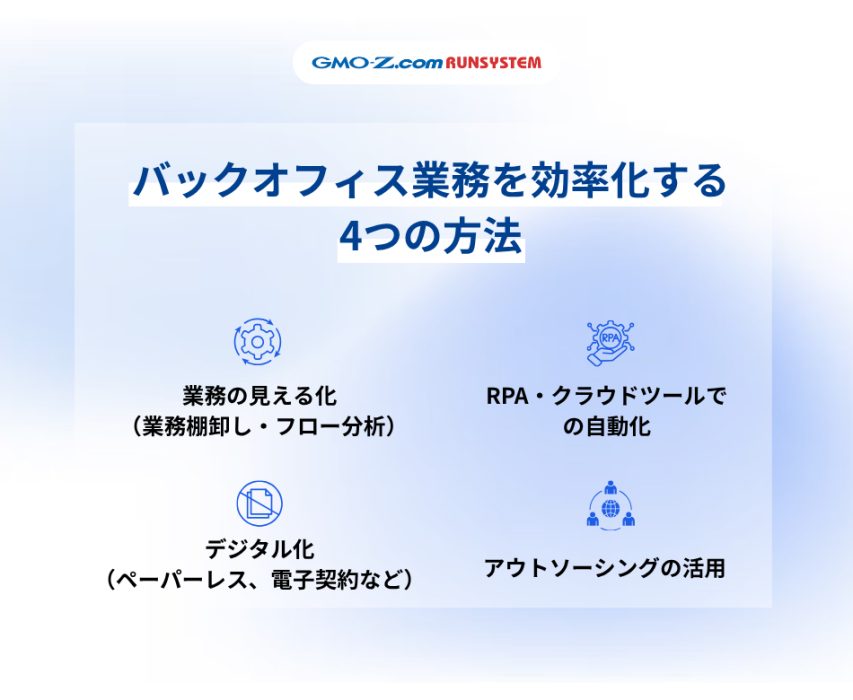

スタートアップや中小企業が持続的に成長していくためには、バックオフィスの効率化が不可欠です。ここでは、業務の棚卸しやフロー分析から始まり、ITツールの導入、ペーパーレス化、そしてアウトソーシングの活用まで、効果的な4つの改善アプローチをご紹介します。

業務の見える化

バックオフィスの効率化は、「現状を正しく把握すること」から始まります。まずは業務の棚卸しを行い、誰が・いつ・どのように・どれくらいの時間をかけて作業しているのかを明確にします。

業務フロー図を作成することで、作業の重複や非効率な手順が浮き彫りになり、改善ポイントが明確になります。また、担当者依存や属人化の状況を可視化できるため、業務の標準化にもつながります。

RPA・クラウドツールでの自動化

手作業で行っていた定型業務や繰り返し作業は、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やクラウド型の業務支援ツールを活用することで大幅に自動化できます。

たとえば、請求書の作成、勤怠集計、経費精算、データ転記など、判断を伴わない処理はRPAに任せることで、人的ミスを防ぎつつ大幅な時短を実現できます。

また、クラウドサービスを利用することで、場所にとらわれず作業が可能となり、テレワークや多拠点勤務にも対応可能になります。ツール導入の際は、自社の業務課題に合ったものを選定することが重要です。

デジタル化(ペーパーレス、電子契約など)

バックオフィス業務における非効率の多くは、「紙文化」に根ざしています。たとえば、申請書や請求書の紙運用、印鑑の押印、ファイリング作業などが挙げられます。

これらをデジタル化することで、業務スピードが飛躍的に向上し、情報の検索性やセキュリティ面でも大きなメリットがあります。以下は代表的なデジタル化の手段です。

- 電子契約サービス:契約業務のオンライン完結により、印刷・郵送の手間を削減。

- ペーパーレス文書管理:請求書や稟議書のPDF化により、社内の物理スペースを削減。

- オンラインワークフロー:申請〜承認のプロセスを全てクラウド上で管理可能。

デジタル化は単なるツール導入ではなく、業務プロセス全体の見直しとセットで行うことがポイントです。

アウトソーシングの活用

バックオフィス業務を専門の外部業者に委託(アウトソーシング)することも、効率化とコスト最適化の有効な手段です。

例えば、以下のような業務は外注化しやすく、高い専門性が求められる業務にも対応できます。

- 給与計算・社会保険手続き

- 経理・決算処理

- 契約書のリーガルチェック

- 採用業務(RPO)

アウトソーシングを活用することで、社内リソースをコア業務に集中させることが可能となり、結果として生産性や従業員満足度の向上にもつながります。

特に繁忙期や人的リソースが限られている中小企業においては、リスク回避と柔軟な業務対応という観点からも導入メリットは大きいと言えるでしょう。

アウトソーシング導入時のチェックポイント

バックオフィス業務のアウトソーシングは、コスト削減や業務効率化に大きく貢献する一方で、「導入の仕方次第」で成果が大きく左右されます。ここでは、アウトソーシングを導入する際に確認すべき4つの重要ポイントを解説します

業務切り出しの方法

アウトソーシングの効果を最大化するためには、どの業務を社外に委託し、どの業務を社内に残すかの切り分けが非常に重要です。

まずは現在の業務を棚卸しし、以下の基準で分類してみましょう:

- 定型的かつルーティンワークであるか

- 社外へ出しても機密性や業務品質に問題がないか

- 業務量が多く、社内でのリソースが足りていないか

- 繁忙期に業務負荷が偏るものか

たとえば、給与計算、経費精算、勤怠データ処理などは、テンプレート化・マニュアル化しやすいため、アウトソーシングに向いています。一方で、社員の評価面談や機密性の高い人事決定などは社内で完結すべきでしょう。

最初から全てを外注化するのではなく、「一部業務からテスト的に委託して様子を見る」こともおすすめです。

セキュリティ体制(ISO/ISMSなど)

バックオフィス業務には、個人情報・財務情報・機密契約情報など高度な情報セキュリティ管理が求められます。そのため、アウトソーシング先のセキュリティ体制は導入前に必ず確認しておくべきです。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- ISO/IEC 27001(ISMS)など国際的な認証を取得しているか

- 社内に情報セキュリティ責任者が配置されているか

- データ送受信時に暗号化を行っているか

- クラウド環境の保護(多要素認証・アクセス管理)は適切か

信頼性のあるパートナーかどうかは、将来のトラブルを防ぐ意味でも極めて重要です。

コミュニケーションのスムーズさ

アウトソーシングを成功させるためには、日々のやり取りのしやすさ・レスポンスの速さが極めて重要です。メールのみのやりとりではタイムラグや伝達ミスが生じやすく、業務の遅延やトラブルの原因にもなります。

以下のようなコミュニケーション体制が整っているかを確認しましょう:

- SlackやChatwork、Microsoft Teamsなど、チャットツールでの対応が可能か

- 担当者と日本語または英語でスムーズにやり取りできるか

- レスポンスが遅れないよう体制が整っているか(時差対応など)

- 定例ミーティングや進捗報告の習慣があるか

単なる「業務を丸投げ」ではなく、「信頼できる業務パートナー」として継続的に連携していける体制かどうかを見極めましょう。

スモールスタート可能か

初めてアウトソーシングを導入する企業にとって、「いきなりフル委託」は大きなリスクです。失敗を避けるためにも、まずは一部業務から小規模に始める「スモールスタート」が可能な企業を選びましょう。

スモールスタートで見るべきポイントは以下です。

- トライアル期間やパイロットプランがあるか

- 少量業務でも柔軟に対応してくれるか

- 業務改善のフィードバックや提案を積極的にくれるか

- 将来的に拡張(スケールアップ)できる体制があるか

このように段階的に進めることで、業務理解の深度や相性、信頼関係を築きながらアウトソーシング体制を構築できます。

2025年のバックオフィストレンド【他社にはない独自セクション】

バックオフィスの在り方は、2025年に入り大きく変化しています。従来の「人手で処理する業務」から、「AI・ノーコード・海外委託」などを駆使したハイブリッド型へと進化しているのです。ここでは、注目すべき4つの最新トレンドをご紹介します。

日本企業におけるBPO導入率の変化

2025年時点で、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を導入する日本企業は前年より15%増加しており、特に中堅・中小企業における導入率の伸びが顕著です。これは、人手不足・コスト高騰・DXの加速といった背景が要因です。

大手企業ではすでにBPOが浸透しており、現在は「戦略的BPO(高度業務の委託)」へ移行。中小企業では、経理・給与計算・採用事務などの一部業務から小規模導入する動きが活発になっています。

特にスタートアップ企業では「社内リソースをコア業務に集中させるための手段」としてBPOを積極的に活用する傾向が強まっています。

中小企業のペーパーレス化/ノーコード活用の拡大

2025年、中小企業の間でペーパーレス化とノーコードツールの導入が急増しています。

Chatwork・freee・kintoneなど直感的に使えるクラウドツールが普及し、「専門知識がなくても業務をデジタル化できる」環境が整ってきたためです。

また、勤怠・経費・契約書などの紙業務を電子化することで、業務効率が30〜50%改善された事例も増えており、ノーコード×業務改善のニーズが顕在化しています。

たとえば、Google スプレッドシート+Zapierでの申請処理自動化や、Notion+Slackでのタスク管理自動化など、ノーコードツールとクラウドの組み合わせが注目されています。

海外(ベトナム・フィリピン)への業務委託需要拡大

海外委託、特にベトナム・フィリピンへのバックオフィス業務の委託が再び注目を集めています。円安や国内人件費の高騰、加えて英語+日本語対応可能な人材が多いことが後押しとなっています。

- ベトナム:日本語対応・ITスキルが強み。業務のドキュメント整備も丁寧。

- フィリピン:英語力が高く、英文経理・カスタマーサポートのニーズに対応。

近年では、日本企業専用のBPOチームを持つベンダーも増加しており、Slack/Chatworkでのやり取り、月次レポート提出など、日本基準に合った業務運用も可能です。

ジェネレーティブAIとの併用事例

2025年には、「BPO+AI」を組み合わせたハイブリッド運用が進んでいます。

たとえば以下のような活用事例があります。

- 経費データの分類・チェックをAIが先に行い、人が最終確認

- 契約書の初期ドラフトをAIが生成し、法務担当がレビュー

このように、AIを使って定型業務の時間を大幅削減し、人は判断や対応が必要な業務に集中することで、全体の生産性が向上します。

今後、BPO業者側がAIインフラを提供するモデルも増えていくと見られており、AI人材とBPOの融合が新たな価値を生むフェーズに突入しています。

まとめ

スタートアップや中小企業にとって、バックオフィス業務は企業運営を支える欠かせない存在です。しかし、人材不足や業務過多、属人化、デジタル化の遅れなど、多くの課題を抱えているのが現状です。限られたリソースの中で効率化を図るには、業務の見直しやツール導入に加えて、アウトソーシング(BPO)の活用が効果的です。

社内での対応に限界を感じる場合や、専門知識を必要とする業務については、外部パートナーの力を借りることでリスクを抑えつつ、安定した運用が実現できます。

GMOインターネットグループの一員である GMO-Z.com RUNSYSTEM では、人事・労務、経理・総務、営業事務、データ入力など、幅広いバックオフィス業務を日本語対応でサポートしています。

ベトナム拠点を活かした高品質×高コストパフォーマンスのサービスを提供し、RPA・AI・OCRなど最新テクノロジーも活用して業務効率化を支援します。

「社内での対応に限界を感じている」「コストを抑えつつ品質を維持したい」とお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。